�ߐ{�̕ʑ��邵�E�i�Z������L���Ɂ@���R��������

�ߐ{�Ŗ𗧂��E�����[���b��E�Ǘ�����������̂��m�点

�ŋ߂̋L��

�����Q9�N�A���c���̂��̍�

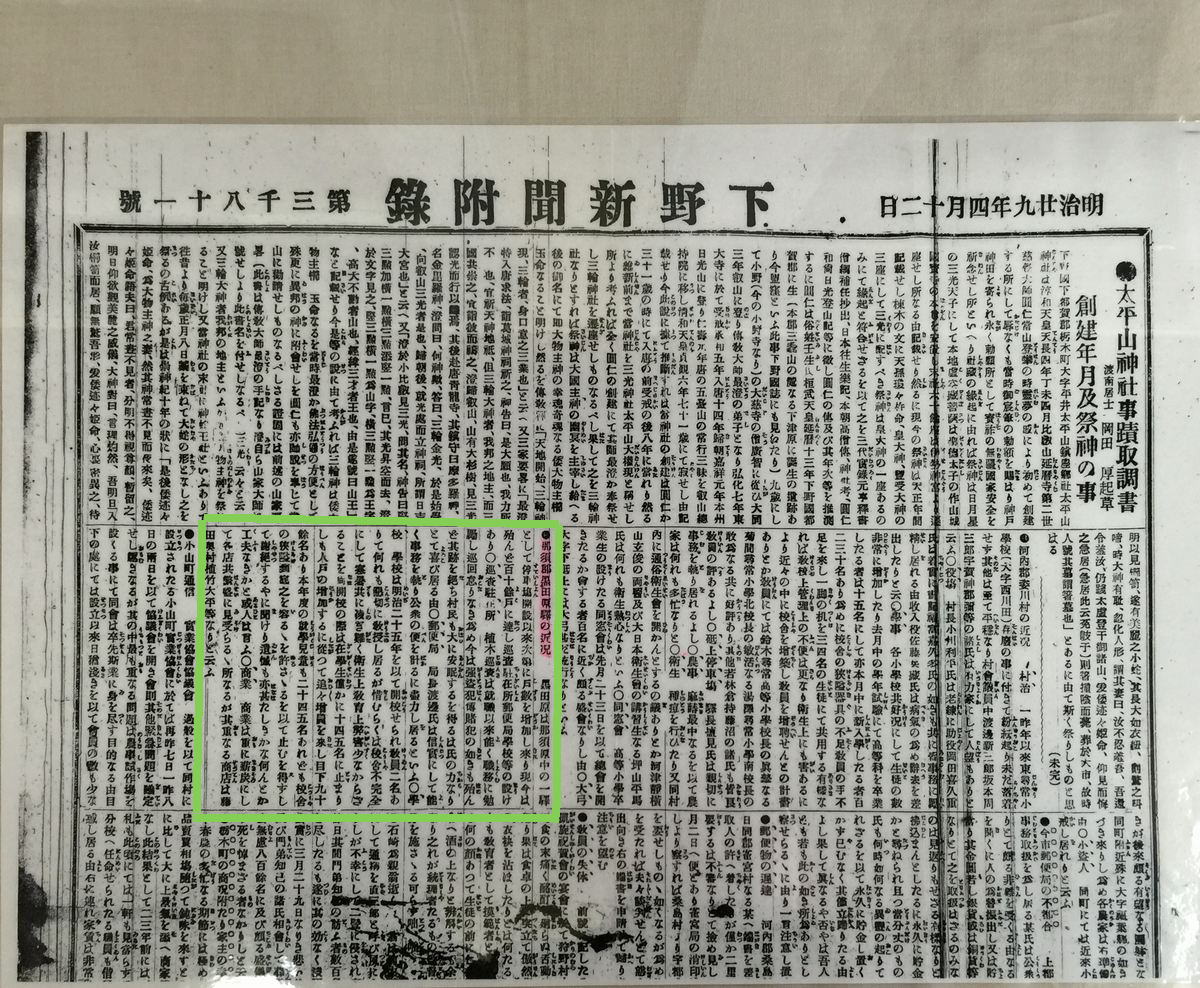

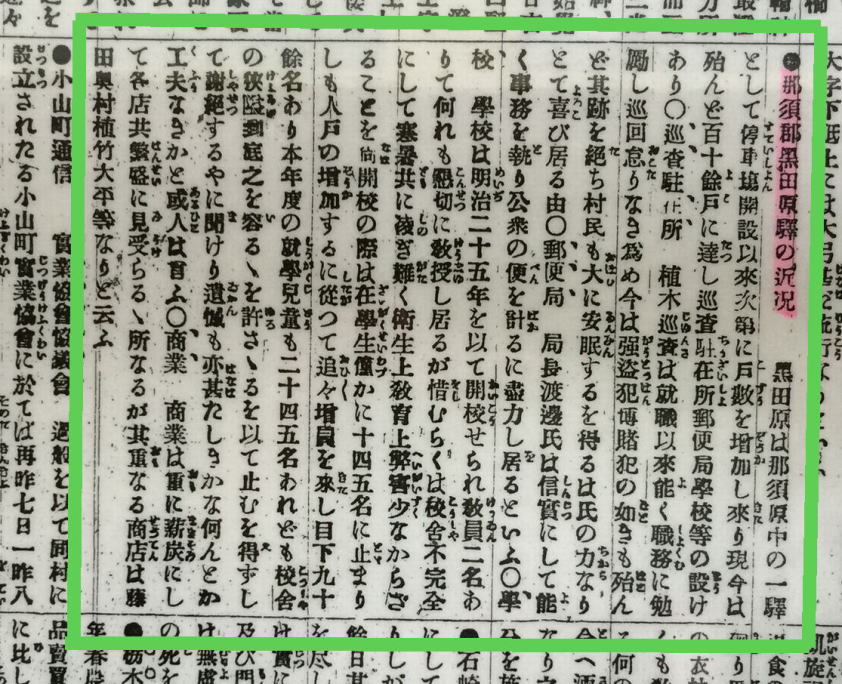

����29�N�S��12���̉���V���B�M�������[�ȂȂ̋��q���X���炩���łɌf��OK����������̂ŏЉ�܂��B�^�̊g�債���u�ߐ{�S�K�c��郂̋ߋ��v���N���b�N���Ă��ǂ݂��������B���c���̗l�q��������120�N�O�̋L���ł��B�������ǂ������̂ŋ����A�q�����قƂ�ǖ����Ȃ����Ȃ�Ėʔ����ł��ˁB�E�̎ʐ^�͖���23�N�̍��c���w�B�ꏊ�͂�����̂Ƃ���Ɉڂ�O�A���݂̒�����̗�������ł��B

���̋M�d�Ȏ����Ǝʐ^��W�����Ă���M�������[�ȂȂ̎ʐ^�W�u�ʐ^�Ł@����̂́@���c���v�͍��������ς��y�j���ŏI���ł��B���߂��ł܂��̕��͂��Ђǂ����B

<�֑�> ����V���i����������Ԃ�j��1878�N�i����11�N�j�Ȗ؎s�őn���B�������V���Ƃ̍������s���Ȃ��甭�s�𑱂��邪���̊Ԃɂ͓c�������炪�ҏW�҂Ƃ��Ė���A�˂Ă���B1884�i����17�N�j�N3���ɖ{���n���F�s�{�ֈړ]�����B1941�N(���a16�N�j�Ɉꌧ�ꎆ�̍���œȖ،��̑�\���ƂȂ�A�����̑��V���Ђ��z�����Ă���B���݁A�������y����4�����A�ǔ��V���⒩���V����}���čł��w�ǂ���Ă���B�֓��̒n�����Ƃ��Ă͌Q�n���̏�ѐV���ƂƂ��ɁA�S����������V�F�A���������Ȃ��V���ł���B���s�����͖�31�����B�����V���ЂƎ��{�E���͊W�ɂ���B

�ʐ^�Ł@����̂́@���c���@�@�@���M�������[�Ȃ�

�M�������[�ȂȂ͂����m�ł���ˁB���c���w�O�̋��q���X�̕Ћ��̏����ȃM�������[�B���܁A���c���̖����A�吳�A���a�Ɏ���Â��ʐ^��ǂ����ς��ɓW�����Ă��܂��B�ǂ�Ȏʐ^�����邩�͍s���Ă݂Ă̂��y���݁B

�@�ʐ^�̐�����������s���C���B���X�̕��ɉ���ăM�������[�ْ��H�̓X����q����i�ʐ^�E)�ɗ���Ő������Ă��炢�܂��傤�B�����ł����ė����ƌ����A���J�ɃK�C�h���Ă����ɂȂ��Ă��܂��B�@ �Q��28���܂Ł@���ԂW�F�O�O�`�Q�O�F�O�O

<�ЂƂ���> ���X�X����q����́A�M�������[�ȂȂْ̊��ł����荕�c���~�jFM�ǂ̃I�[�i�[���v���f���[�T�[�ł����������������X�V����u���K�|�ł�����܂��B

�@

�\�o�D���̕��ց@�u�����炵�\�o�v���ɉ��쓹�̉w�Ŗ��킦�܂�

����O�̃\�o�̎������̍Œ���10���Ԃقǐ��ɒ��߂Ă��犦���̒��Œ��J�Ɋ������ƁA�A�N���Ƃ�A�}������������\�o�ɂȂ邻���ł��B�]�ˎ���ɂ͍L���s�Ȃ��Ă��āA�����R�`�E�����E����Ȃǂ̈ꕔ�ō���Ă��܂��B

�@���́u�����炵�\�o�v�͂��܂��I�ƃ\�o�ʂ̐l����͕��������Ƃ�����܂����A���̎d���݂����𗬂��O����̏㗬�Ŏn�܂����ƁA���̉w���R���ɉ���̃z�[���y�[�W�Ɏʐ^����ōڂ��Ă��܂����B

��http://blog.michinoeki-tosando.jp/?eid=1628750

�@�Q���W���i���j�`�P�T���i���j�́u���N�����܂�v���y���݂ł��B���ʂ̃\�o�Ƃ���قǍ��͂Ȃ��Ƃ�����������������܂����A��x�͐H���Ă݂������̂ł��ˁB

2��3���͐ߕ��A�ߐ{���{�̉���_�Ђ̌i�i�ō��N�̉^����

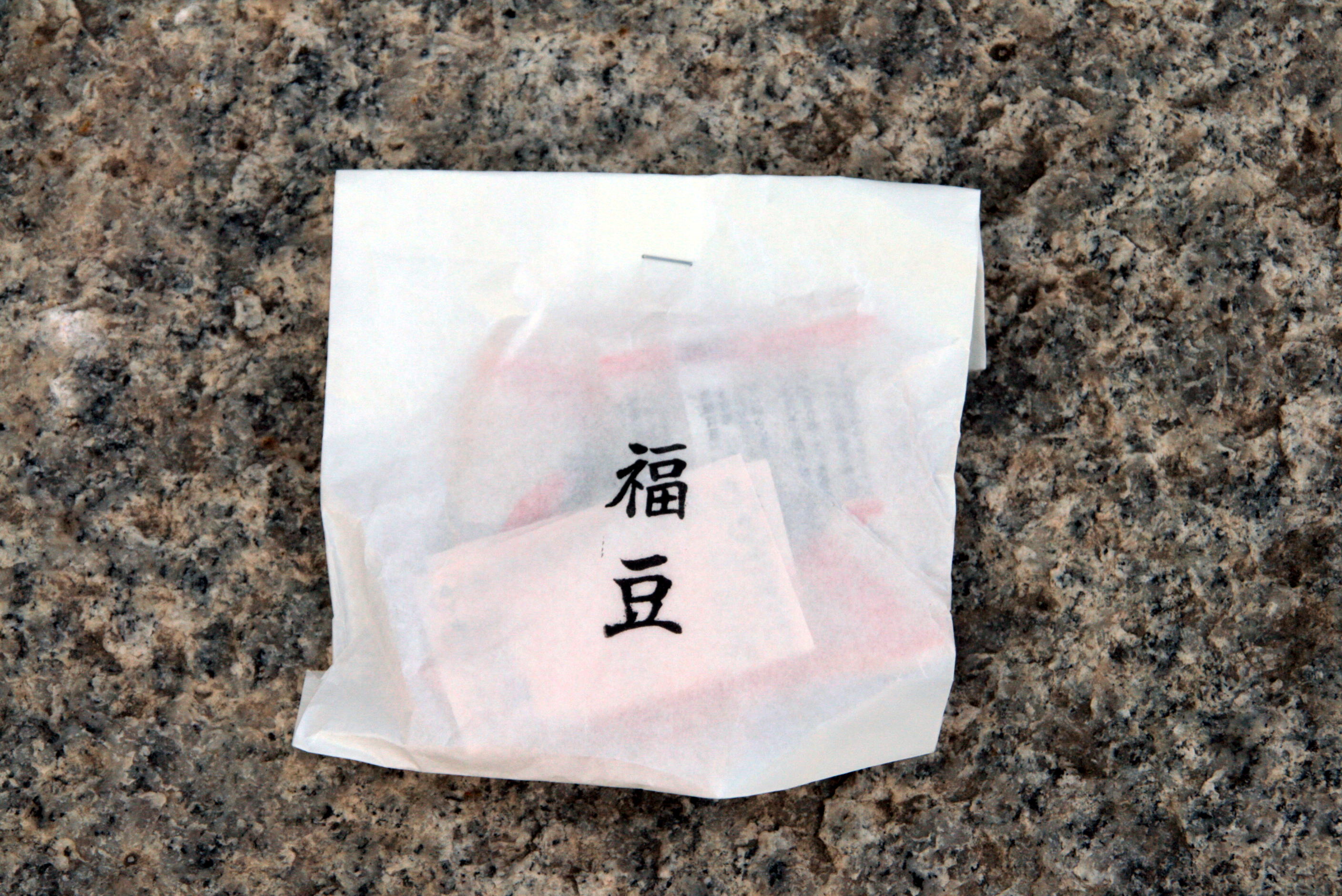

���j�[�N�Ȃ̂�100�~�̕����܁i�ʐ^���j�B���ɕ����ƒ��I�ԍ��D�������Ă��܂��B�������œd�C���i��ꏡ�r�ȂǍ����Ȍi�i�������A�O��Ă����͎���i�i�����炦�܂��B��l��܂łR��������z���܂��B��A����R���ėp�ӂ̕����܂��Ȃ��Ȃ�܂ŕ��ђ�����̂łR���O����s�ł��܂��i�ʐ^�E�j�B�i�i�̔��\�A�������͓��܂��I����ɍs���܂��B

�@�̐S�̖���̓��܂��͌ߌ�S���A�_�E���j���������ČJ��L�����܂��B�������łȂ����Ɣ�ׂƂĂ������̕i���T����鎖�Œn���ł͗L���ł��B

�@�⍇���͉���_�ЎЖ���0287-76-2306�ցB�����͎��e�͂��������̂ŎԂ͎E���̒��ԏ�ɒu���������悢�ł��傤�B

�u�߂���300�����E�H�[�L���O�v �`���a�R�������߂���̗��`�@���

�u�X�}�z�����v�@�x�m�ʁv�Ō������\�����ꂽ�u8641�i���a�j�v��"�O���[�v"�ɑI�����܂�����ȒP�Ƀ\�t�g����荞�݁i�C���X�g�[���j�ł��܂����B���p�o�^���ς܂��A�C�z����ʂ��݂�ƃX�}�z�����v�̃}�[�N�i�A�C�R���j�������Ă��܂����i�ʐ^���j�B

���̃\�t�g���N���b�N���Č�����ʂ��ʐ^�E�ł��B���p�҂̐l����263�l�ƕ�����A�O���̎����̕������扽�ʂ���������͕̂�����݂ɂȂ��ėǂ��ł��ˁB�o�[�`�����Ȏ��̒��p�ό��X�|�b�g���ǂ��Ȃ̂��͂킩��Ȃ��̂���݂ɂȂ��Ėʔ����ł��ˁB�ŏ��̃X�|�b�g�I�q��Ղ��N���A�����瓖�����łł܂����m�点���悤�Ǝv���Ă��܂��B